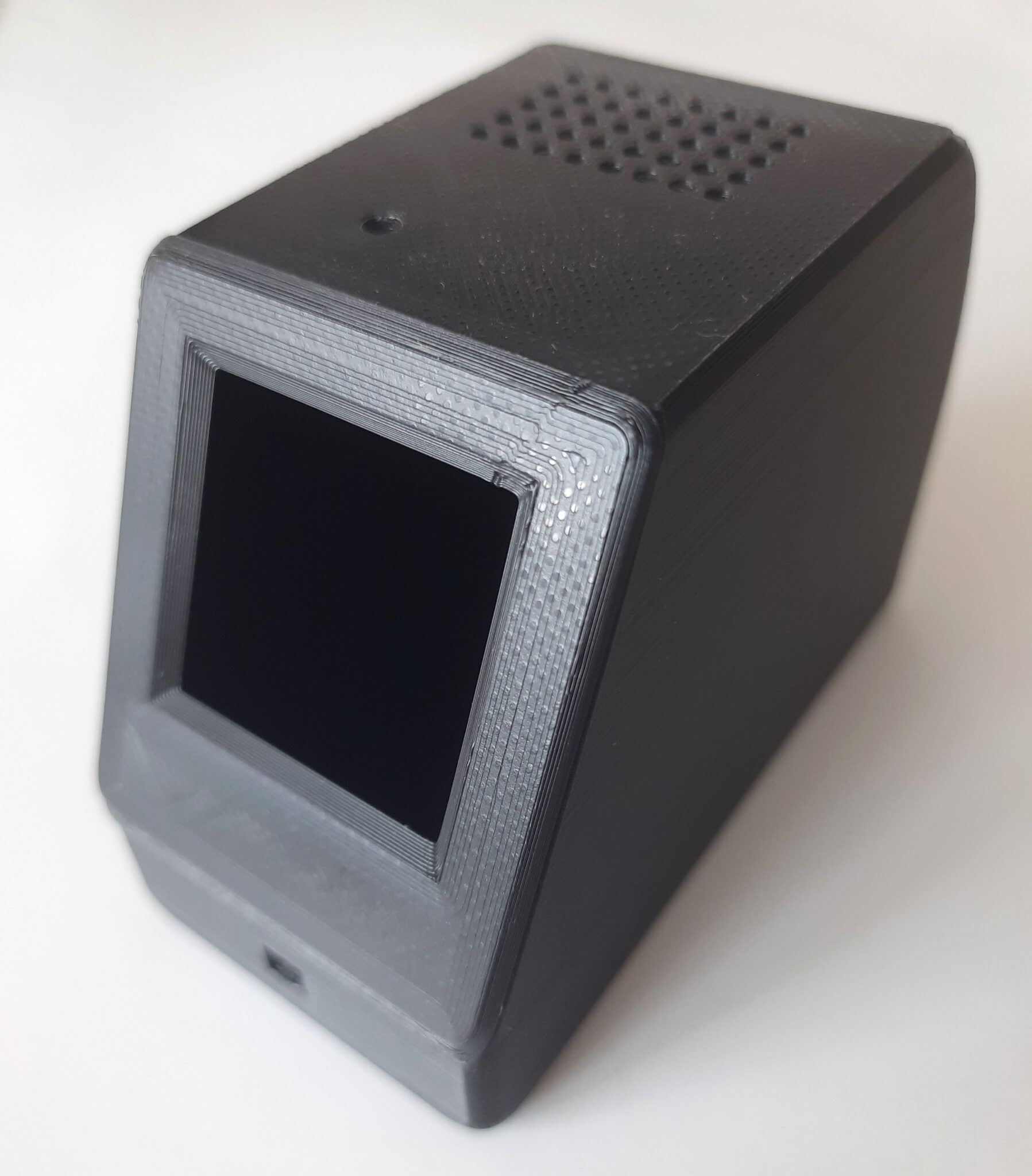

Für das von mir nachgebaute Projekt ESP32AI von XiaoZhi AI (dessen Beschreibung ich derzeit vorbereite und in Kürze auf der Website veröffentlichen werde) suchte ich zunächst nach einem passenden Gehäuse – etwa in dieser Art.

Nach einiger Zeit der Suche wurde mir klar, dass jede konkrete Umsetzung eines solchen Gerätes ein individuell entwickeltes Gehäuse erfordert und ich wohl kaum ein passendes Fertiggehäuse finden werde. Also beschloss ich, es selbst zu entwerfen und herzustellen. Dabei habe ich sogar ChatGPT in den Entwicklungsprozess eingebunden, das mir gleich mehrere Gehäusevarianten vorgeschlagen hat.

Übrigens ist es sehr praktisch, ChatGPT zu fragen, wie man eine bestimmte Operation bei der Modellerstellung durchführt.

Einen großen Erfahrungsschatz im 3D‑Modelling habe ich nicht – lediglich einige ältere Arbeiten in 3DS Max, die z. B. auf meinem YouTube‑Kanal hier und hier zu sehen sind. In Programmen wie 3DS Max, Cinema 4D oder Blender lässt sich zwar ebenfalls ein Gehäusemodell erstellen, sie sind jedoch für andere Zwecke konzipiert und recht komplex in der Handhabung.

Ich habe festgestellt, dass es besser ist, spezielle CAD‑Programme zu verwenden. Angefangen habe ich mit FreeCAD – ein kostenloses, aber sehr leistungsfähiges Programm. Gerade ist die Version 1.0 erschienen. Ich habe mir einige Videos und Tutorials auf YouTube angesehen und angefangen zu experimentieren. Da ich jedoch anfangs nicht verstand, wie solche Programme arbeiten, stieß ich bei der Entwicklung auf Schwierigkeiten.

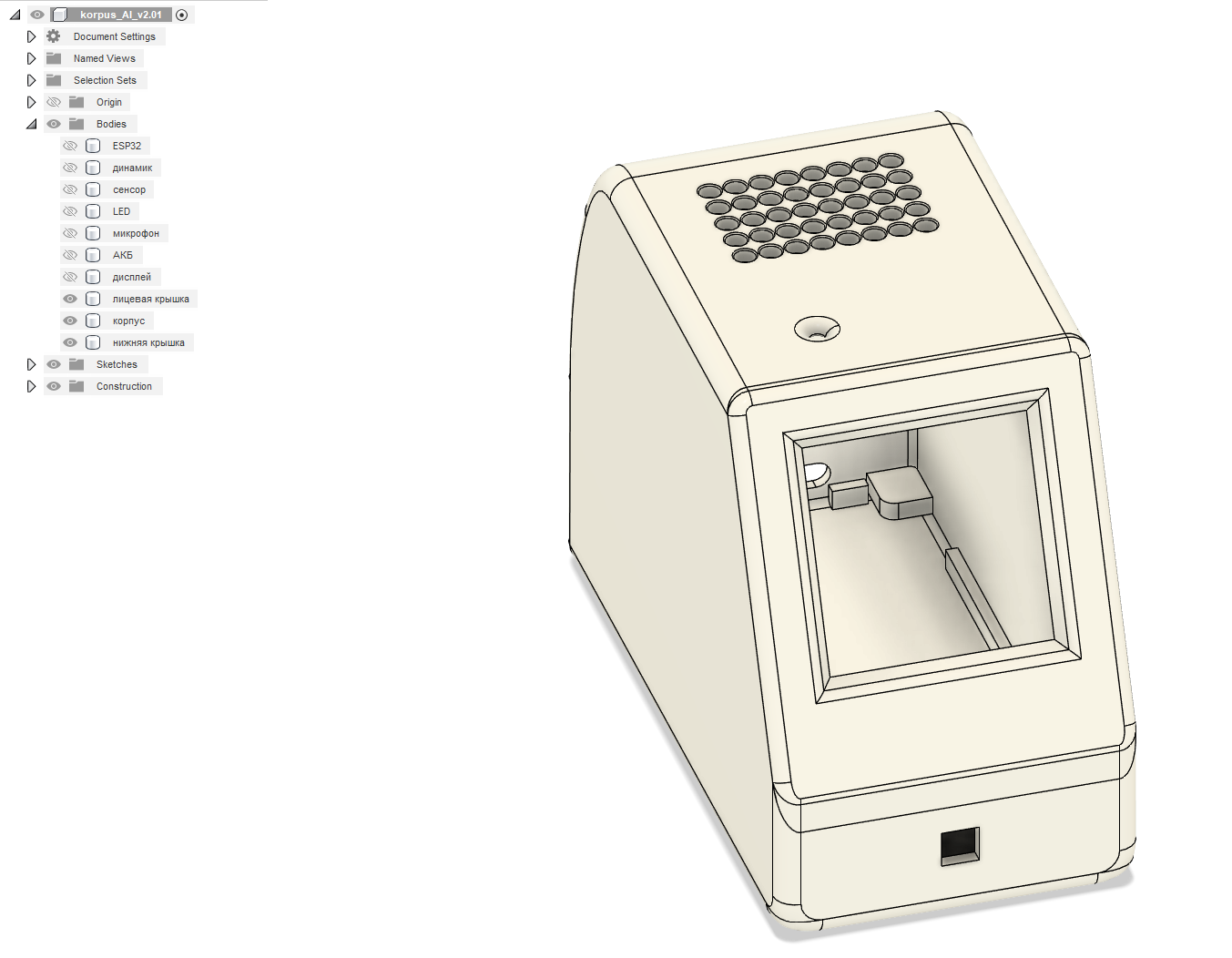

Daraufhin entschied ich mich, ein anderes Programm zu testen: Fusion 360. Heruntergeladen, installiert – das Programm ist kommerziell, bietet jedoch einen Monat Testphase und danach die Möglichkeit, eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch mit einigen Einschränkungen zu beantragen.

Ich stellte fest: Fusion ist ein Entwicklungswerkzeug auf höchstem Niveau. Nach ein paar Tutorials verstand ich die Grundidee des Programms und merkte, dass ich es mir zutrauen konnte, es zu erlernen und parallel dazu mein benötigtes Gehäuse zu erstellen. Es ist nicht nötig, sofort alles zu lernen – der Funktionsumfang ist enorm. Ich begann mit der Erstellung von Skizzen und einfachen Formen und steigerte die Komplexität schrittweise.

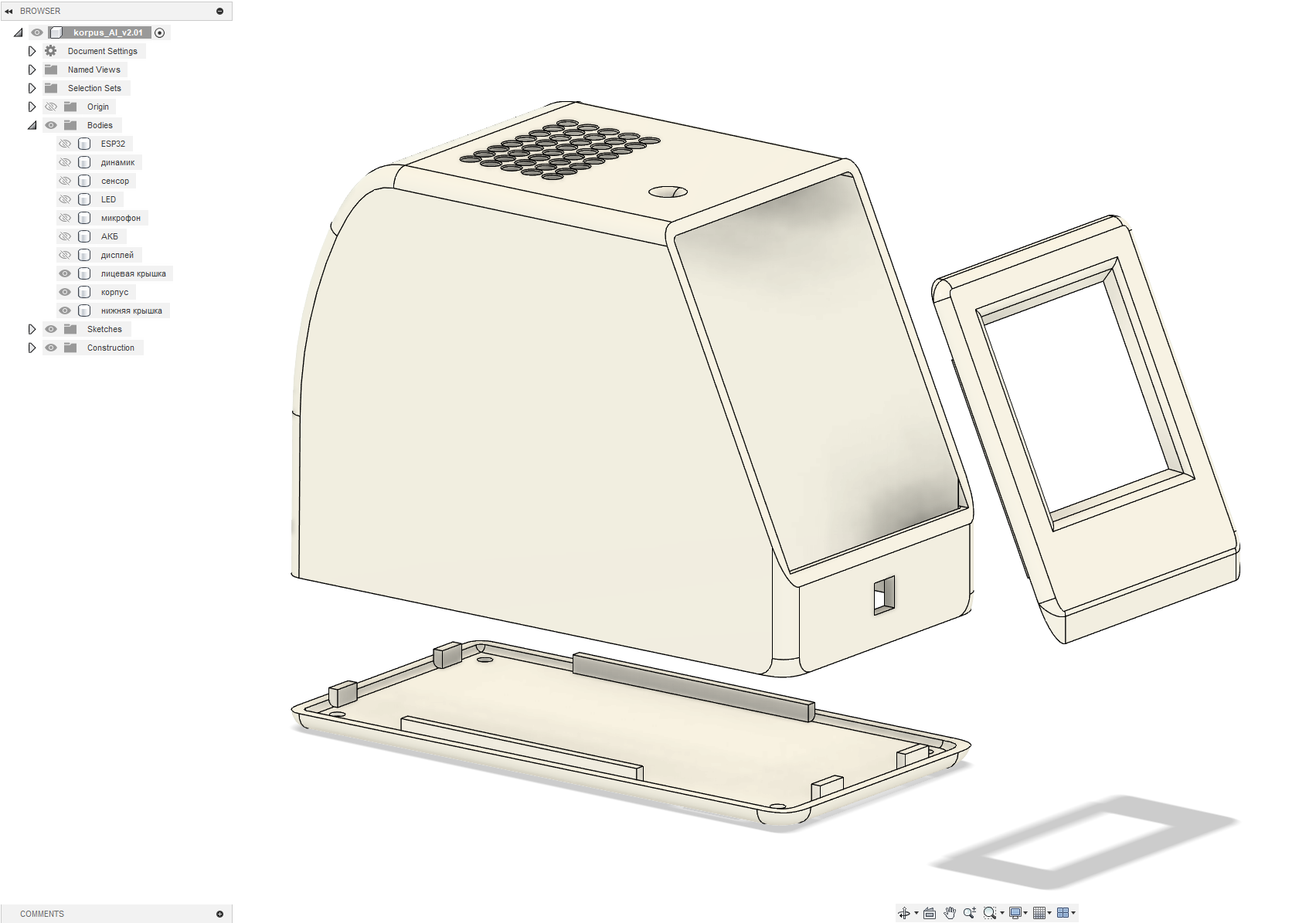

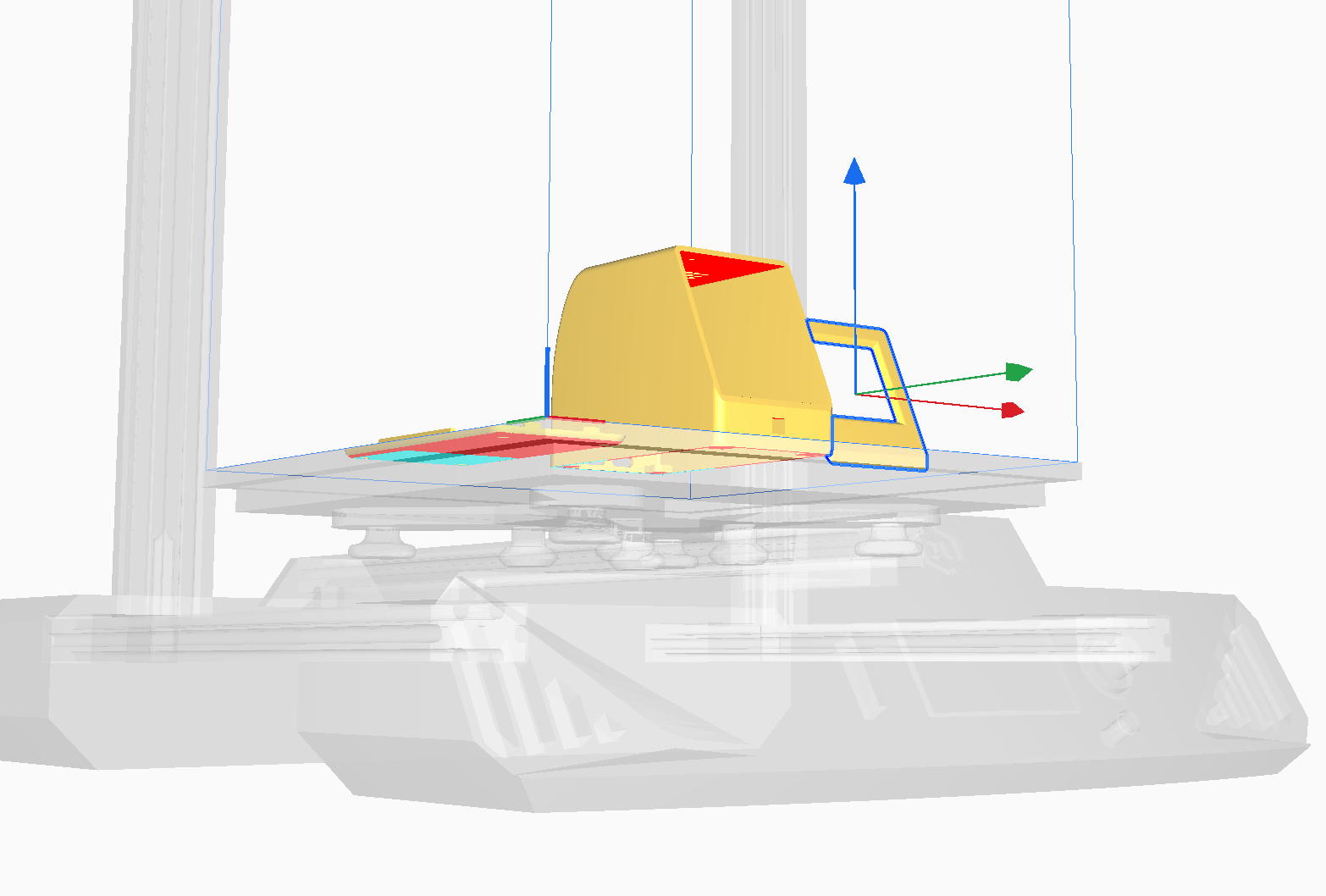

Am Ende entstand dieses – wie ich finde – sehr hübsche Gehäuse, das laut meinem Sohn ein wenig an einen Geldautomaten erinnert.

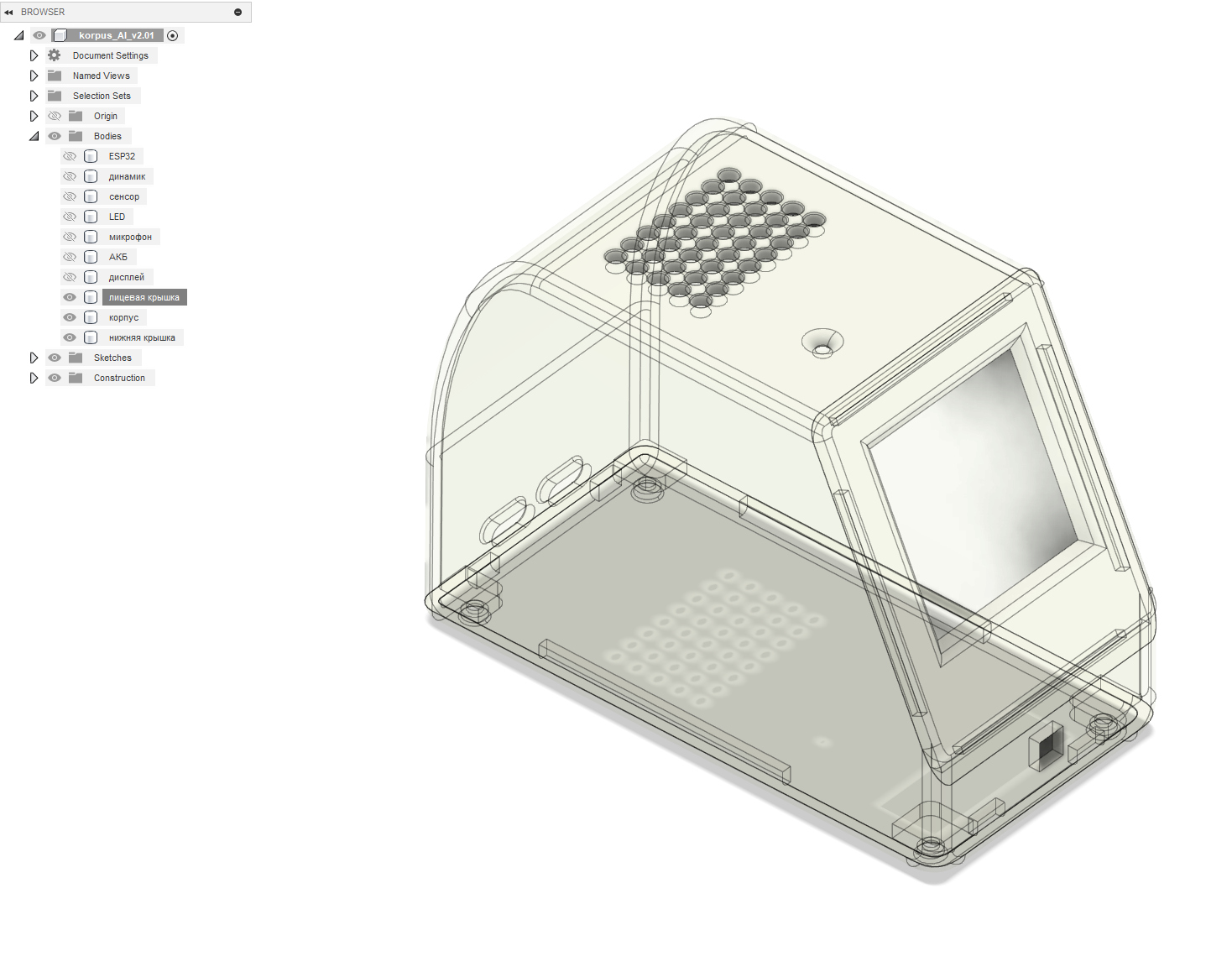

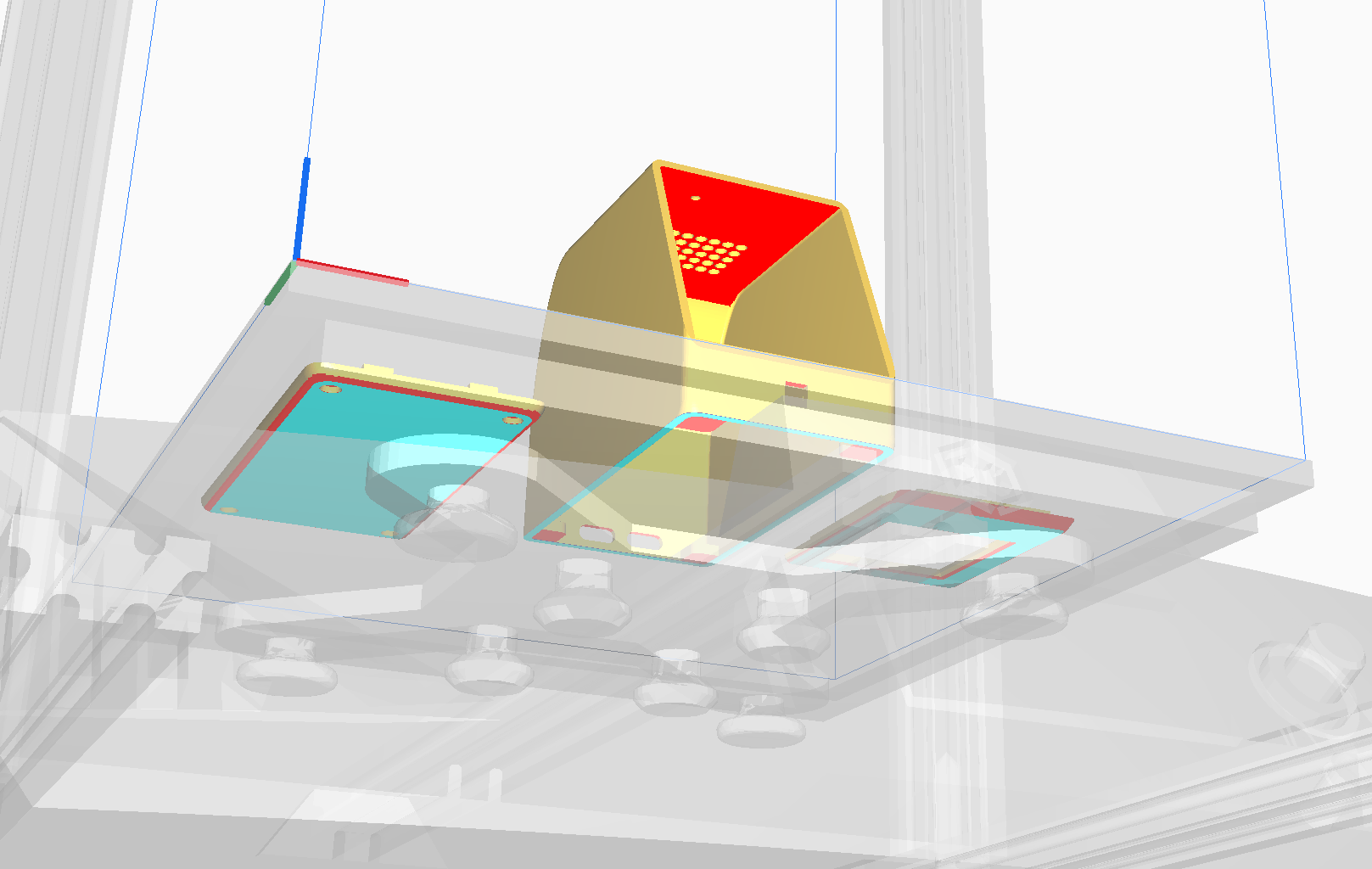

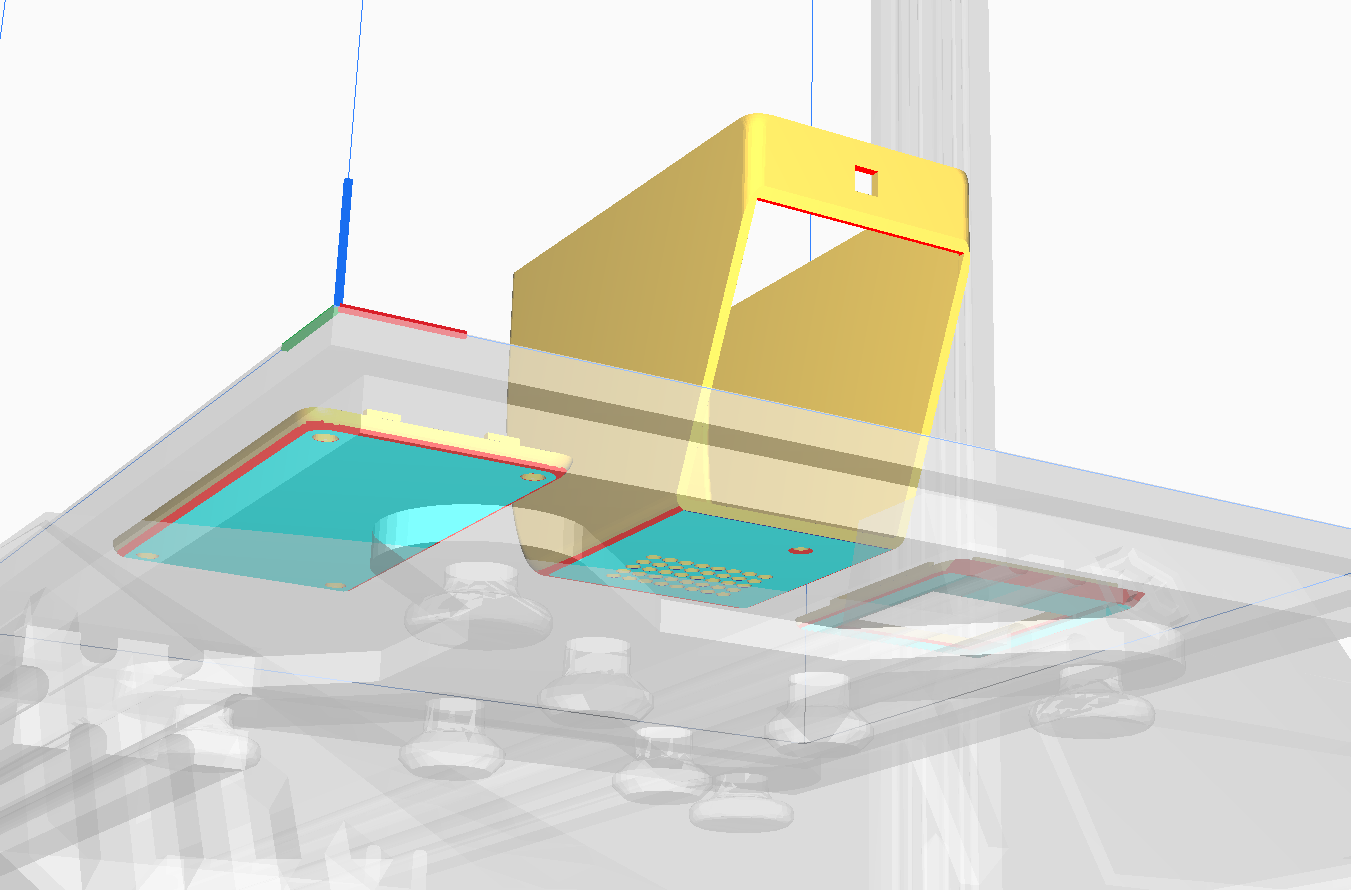

Um den Aufbau des Gehäuses besser zu sehen, kann man die Transparenz einzelner Teile verringern. Das Gehäuse besteht aus drei Komponenten: dem Hauptgehäuse, der Bodenplatte und der Frontabdeckung. Die Bodenplatte wird mit vier Schrauben am Hauptgehäuse befestigt, die Frontabdeckung plane ich bei der Endmontage aufzukleben.

Vom CAD zum 3D‑Druck

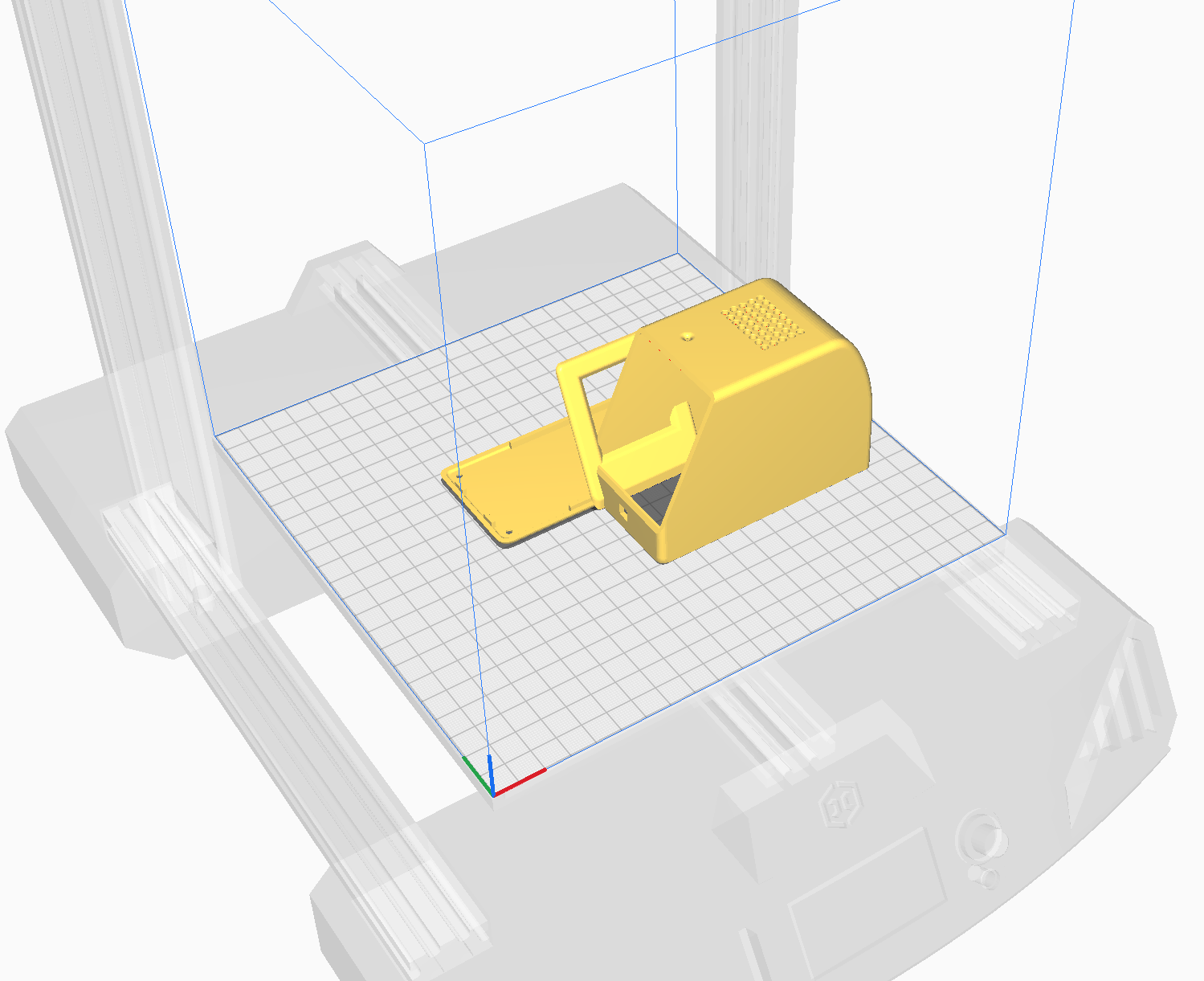

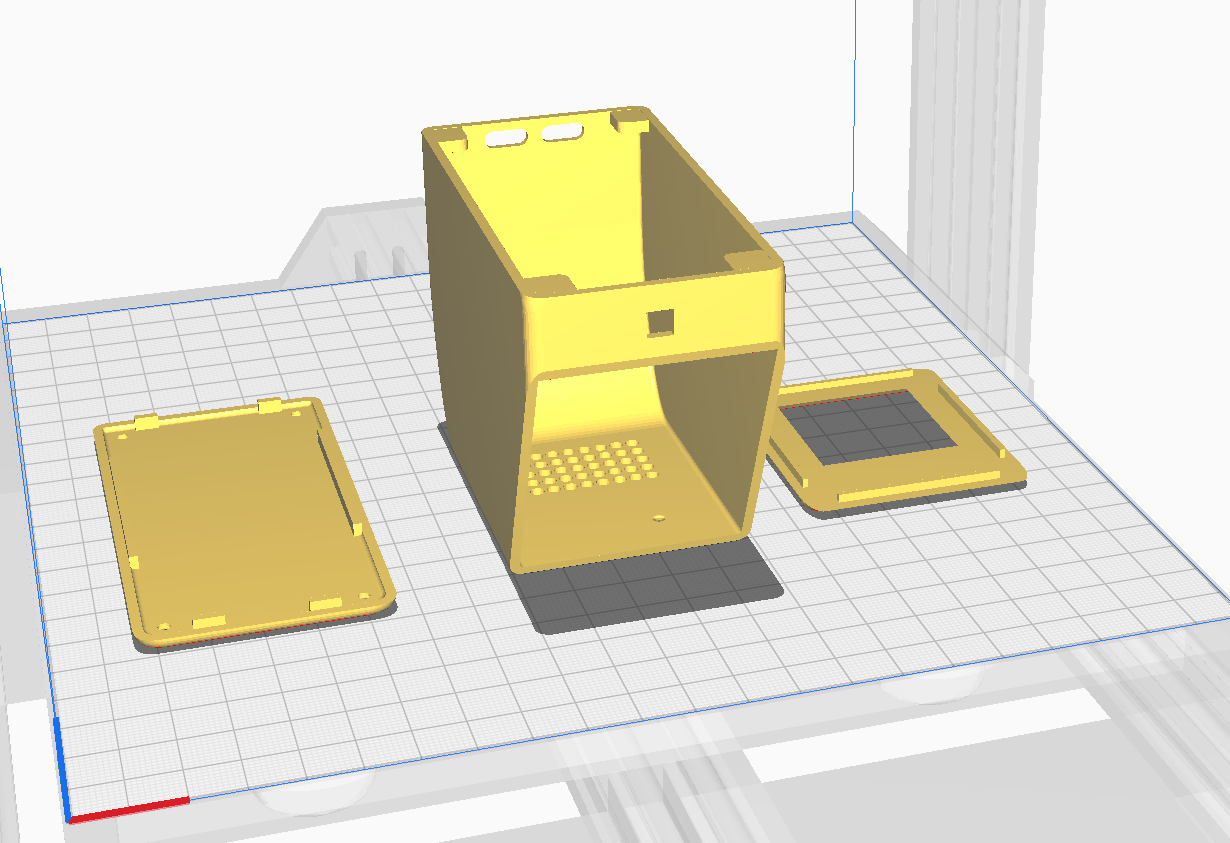

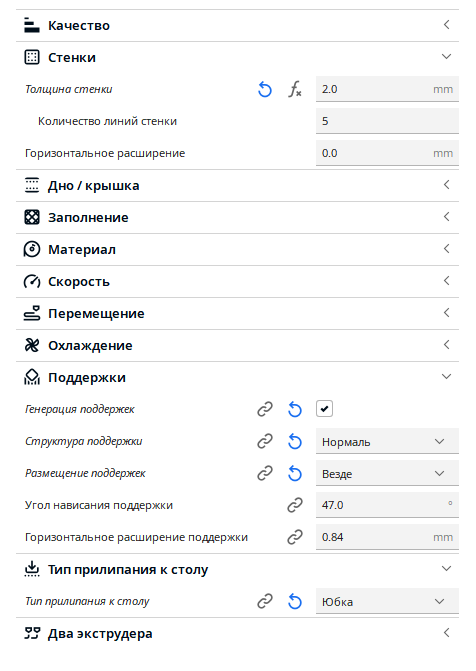

Der nächste Schritt nach der Konstruktion ist das Speichern der Teile aus Fusion im STL‑Format, das von einem sogenannten Slicer gelesen werden kann. Der Slicer erstellt den Druckablauf für den 3D‑Drucker. Es gibt viele Programme dieser Art – ich nutze UltiMaker Cura. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv: man kann Modelle auf dem Druckbett platzieren, bei Bedarf skalieren und drehen. Das sind die grundlegenden Funktionen, die für diesen Schritt ausreichen.

Wichtig ist, den Druckprozess und die Reihenfolge der Druckschichten für das jeweilige Druckermodell zu verstehen, die Düsendicke und weitere Parameter wie Überhänge zu kennen und entsprechend die Druckeinstellungen festzulegen.

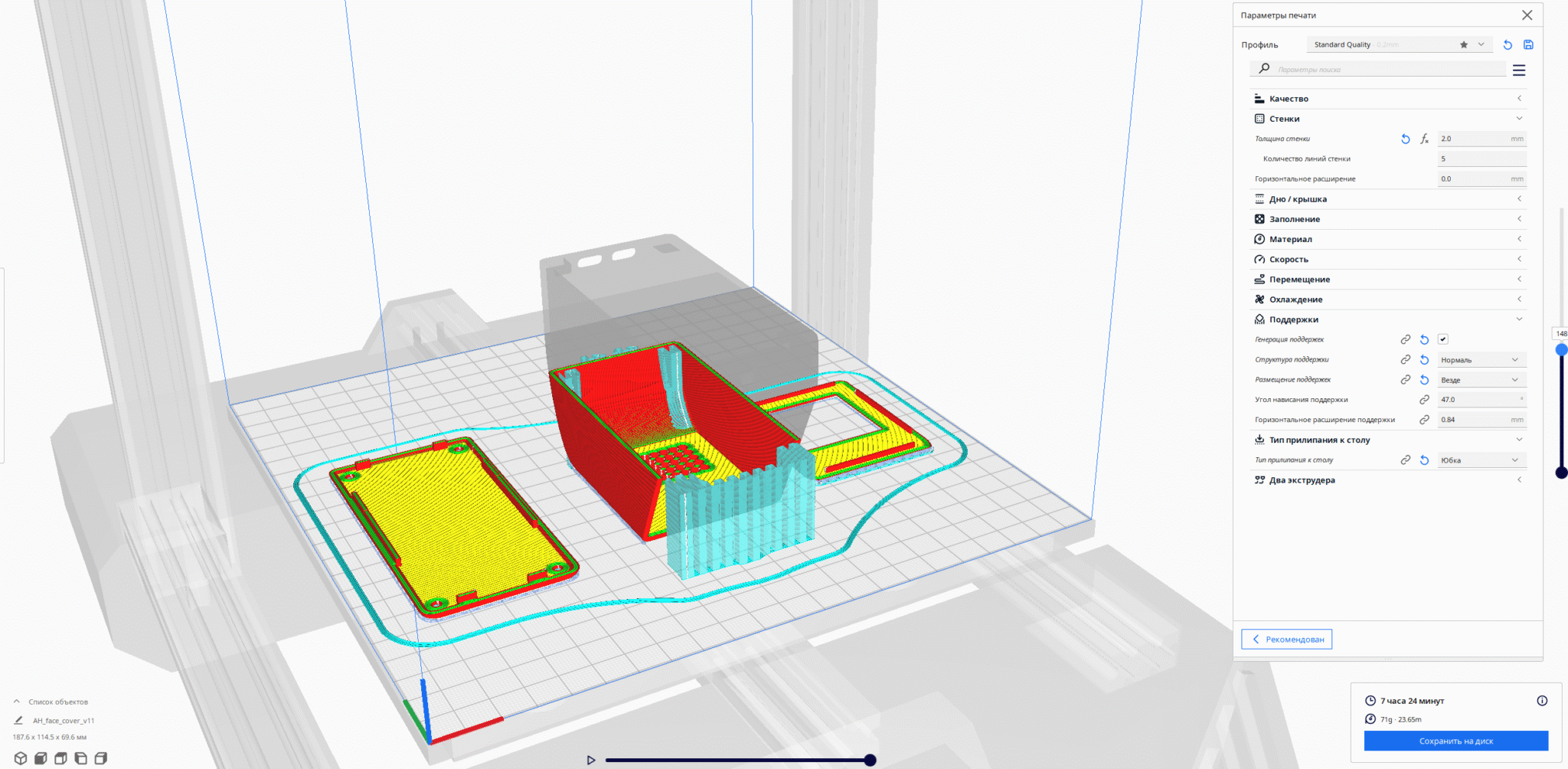

Wir laden die Teile und platzieren sie auf dem virtuellen Druckbett. Zunächst liegen sie alle zusammen.

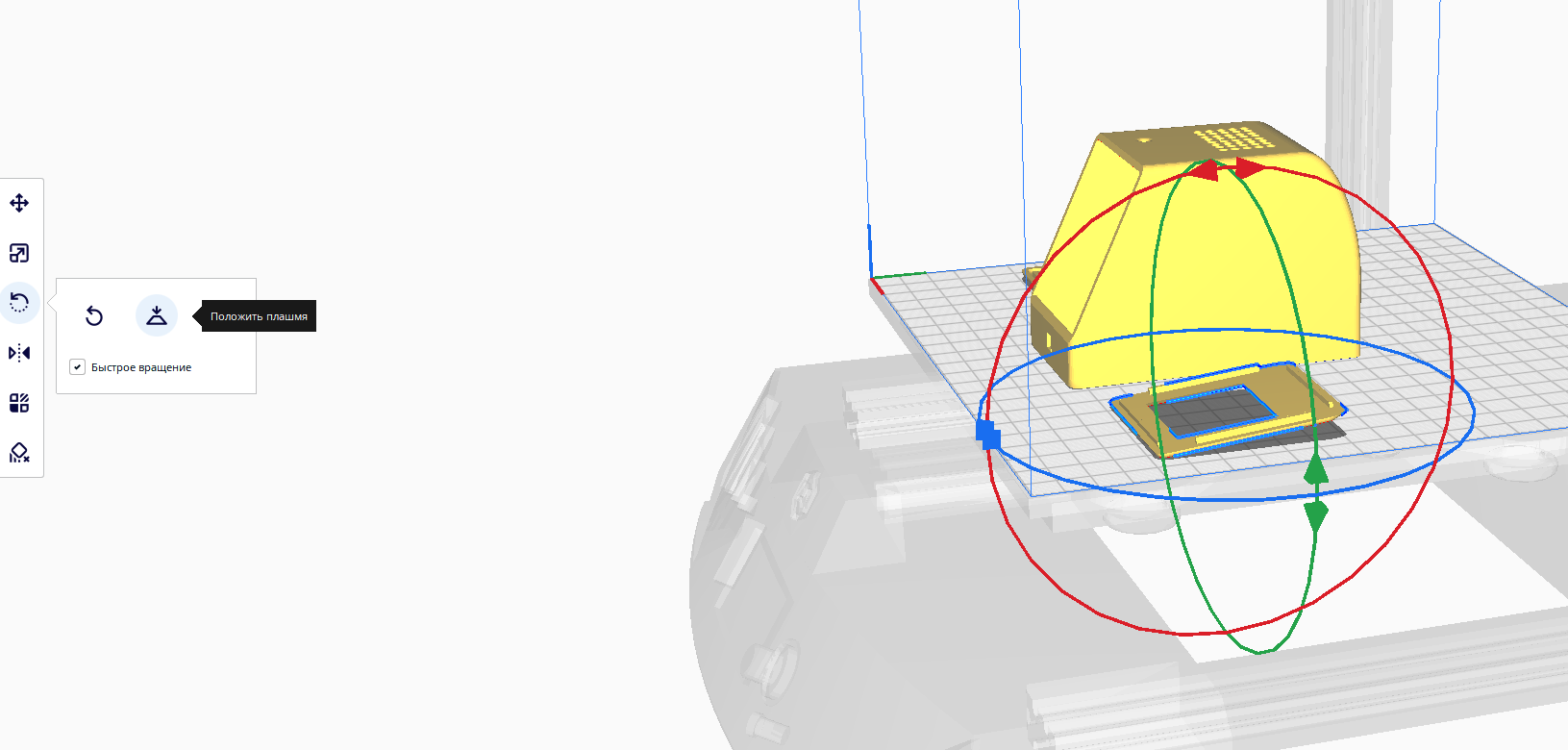

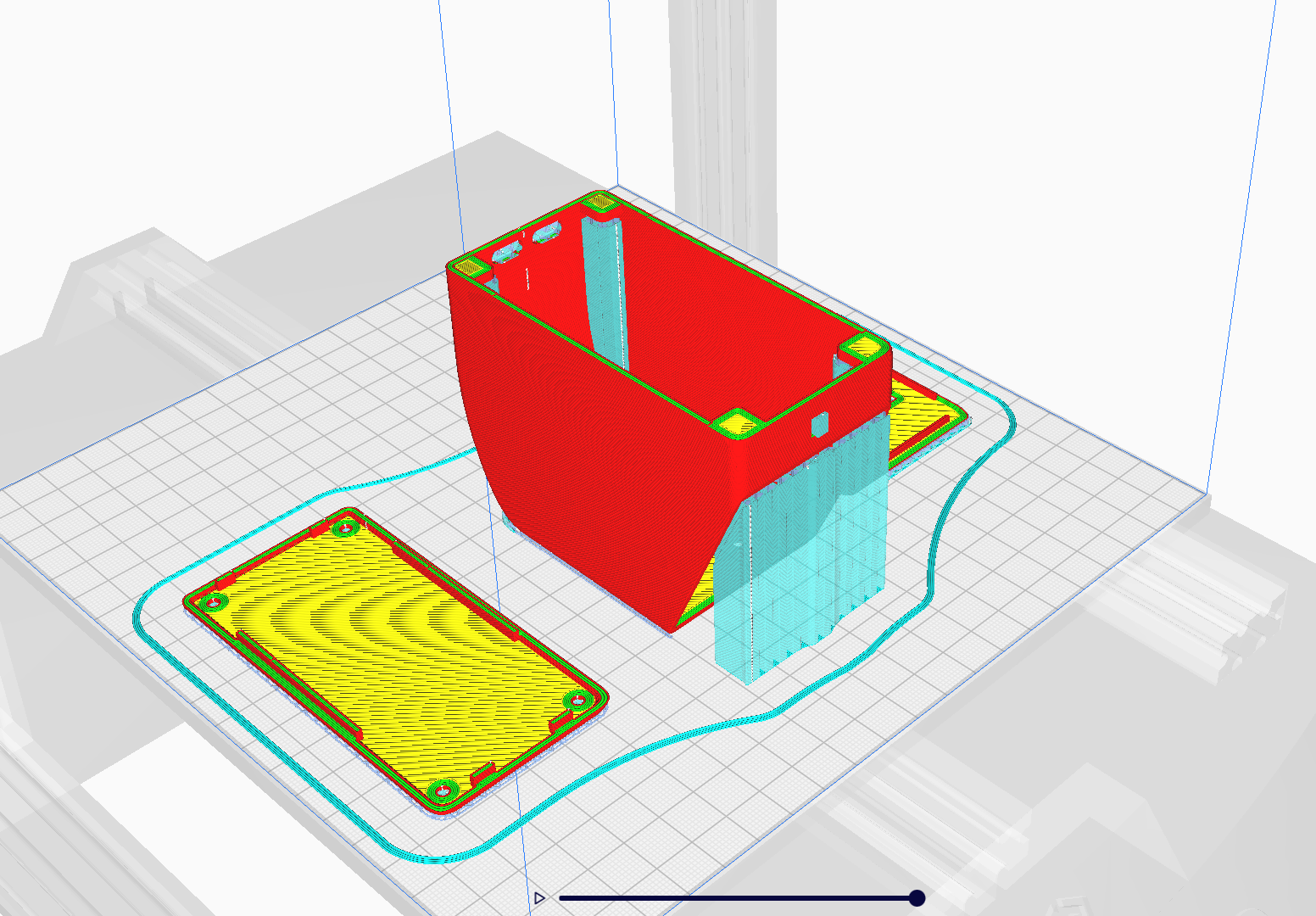

Wir prüfen, ob die Modelle vollständig aufliegen. Rot gefärbte Flächen bedeuten, dass das Modell „in der Luft hängt“.

Mit dem Werkzeug „Auf das Bett legen“ erreichen wir, dass die Kontaktfläche blau angezeigt wird – sie liegt nun sauber auf dem Druckbett. Wir achten auf die rote Markierung an der Abdeckung und drehen das Gehäuse entsprechend.

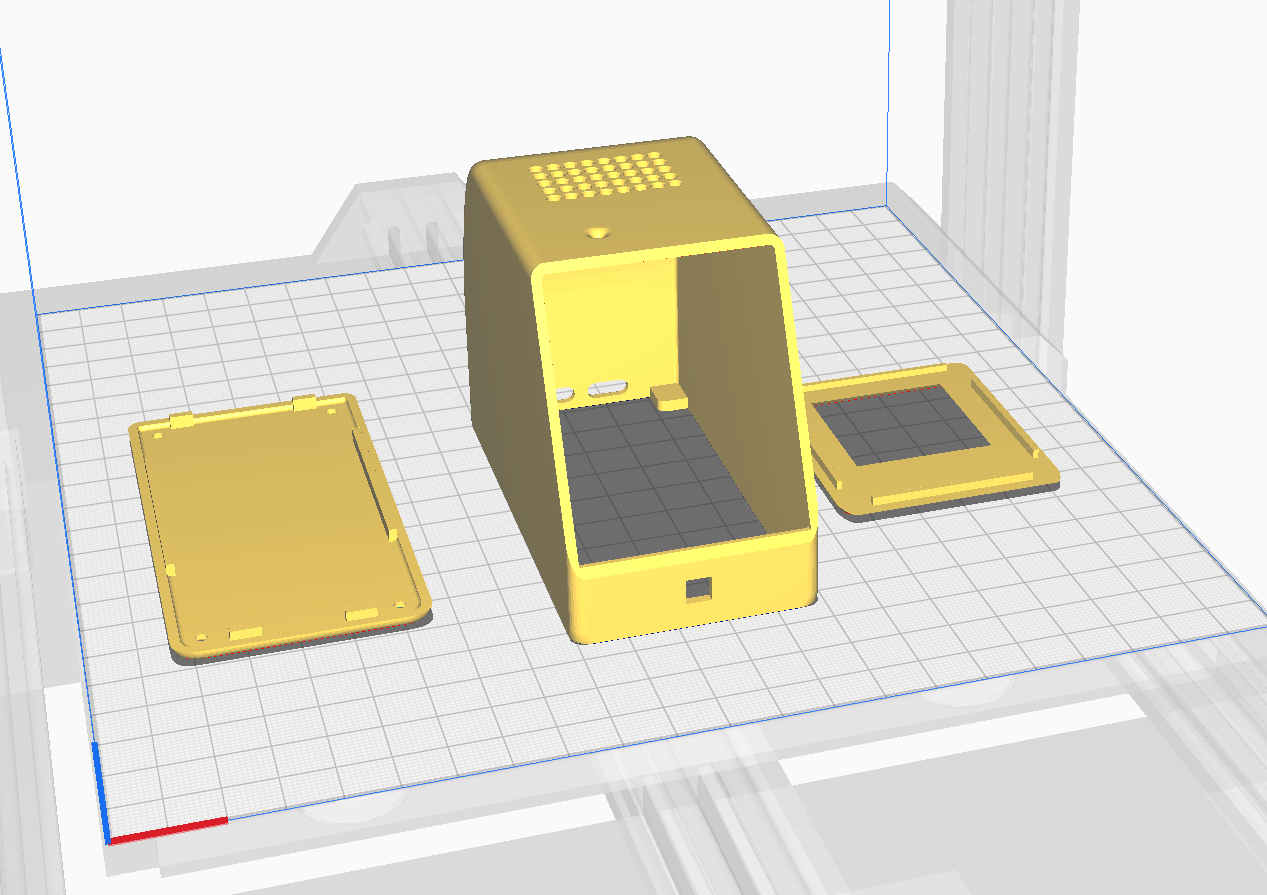

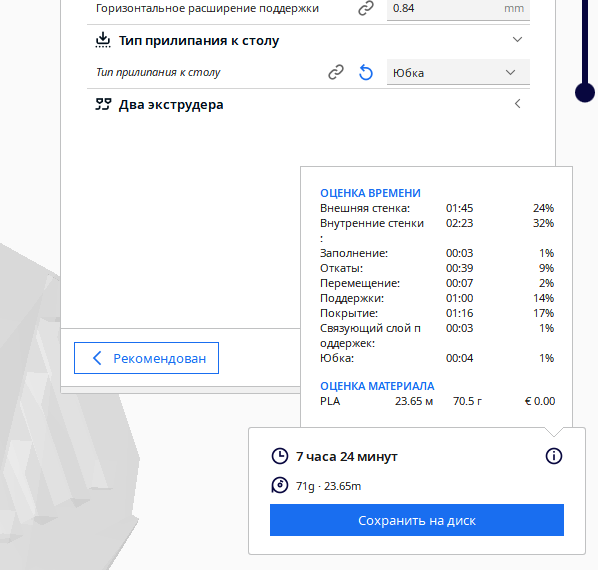

Alle Teile liegen nun richtig. Die roten Konturen an den Kanten bedeuten, dass hier Überhänge vorhanden sind. Mein Drucker (Artillery Hornet) kann Überhänge bis zu einem Winkel von 47° drucken. Flächen, die darüber hinausgehen, müssen mit Stützstrukturen (Supports) gedruckt werden – diese aktivieren wir in den Druckeinstellungen.

Die blauen Elemente im Slicer sind genau diese Stützstrukturen sowie zusätzliche Hilfselemente. Nach dem Platzieren aller Teile klicken wir auf „G‑Code erstellen“. Der Slicer zeigt nun die geschätzte Druckzeit und den Materialverbrauch an. Wir speichern die Datei auf einer SD‑Karte und starten den Druck.

Am Ende halten wir das Gehäuse aus Kunststoff in den Händen.

Nachbearbeitung

Die rauen Flächen und Kanten kann man anschließend mit feinem Schleifpapier unter fließendem Wasser glätten, damit das Material nicht weiß wird. Danach kann man das Gehäuse entweder lackieren oder im Originalzustand belassen.

💡 Fazit: Ein Gehäuse selbst zu bauen ist gut machbar. Auch mit wenig Erfahrung lässt sich Schritt für Schritt mit den richtigen Werkzeugen ein sauberes und funktionales Ergebnis erzielen. Probieren Sie es aus – es ist durchaus wahrscheinlich, dass Ihre Version noch besser wird.